772 - Fado fandango (10)

Fado fandango

Journal extime

(Paris – Porto – Lisbonne - Paris, 10-23 février 2017)

X

20 février

Journée parfaitement remplie, qui compense les désagréments de la nuit et de la soirée qui l’a précédée.

J’ai notamment voulu rabattre l’opercule du lavabo dans la salle de bains, sans réussir ensuite à pouvoir le soulever, ce qui empêche l’usage du lavabo.

J’en suis suffisamment tracassé pour mal dormir, et comme, en outre, j’ai froid, je me réveille et me relève plusieurs fois.

Matin

Tout proche du Mosteiro dos Jerónimos et de l’Igreja Santa Maria,

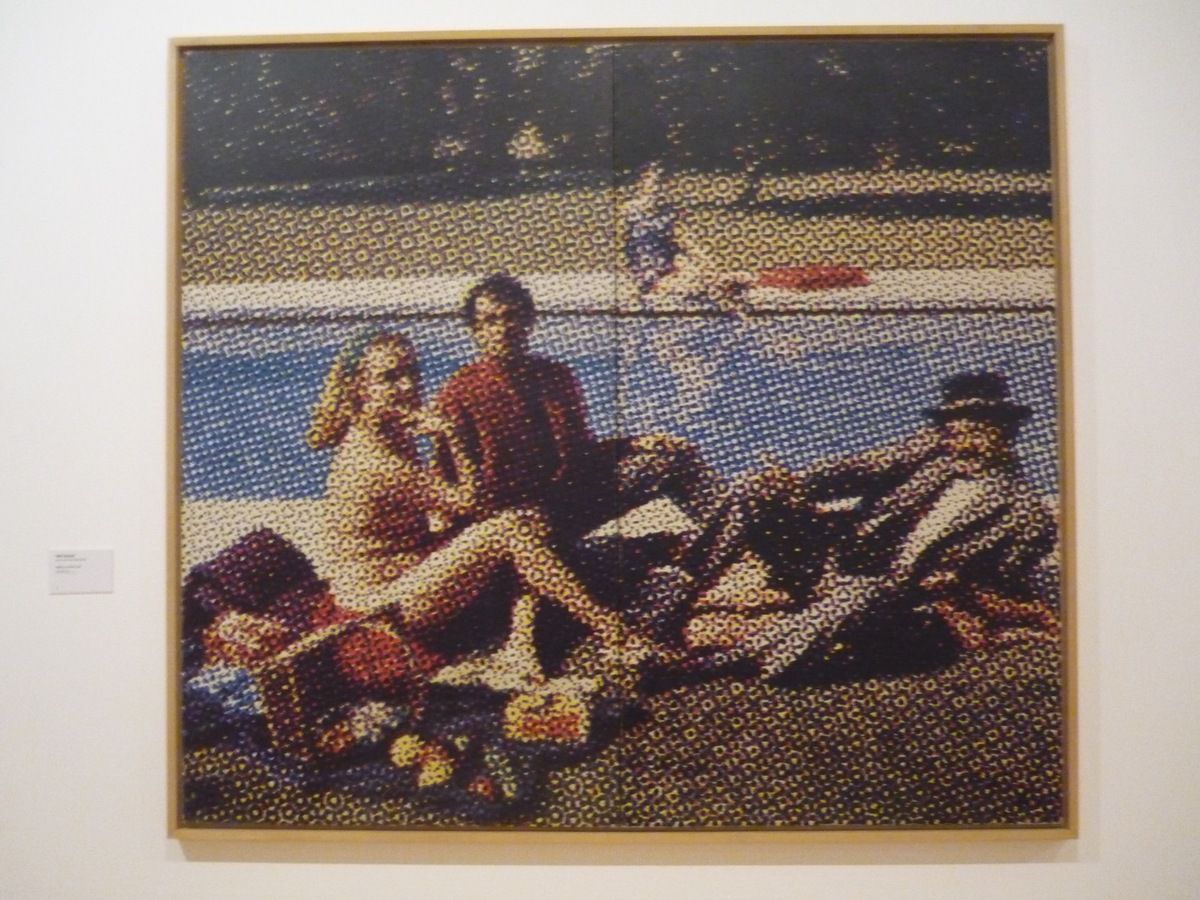

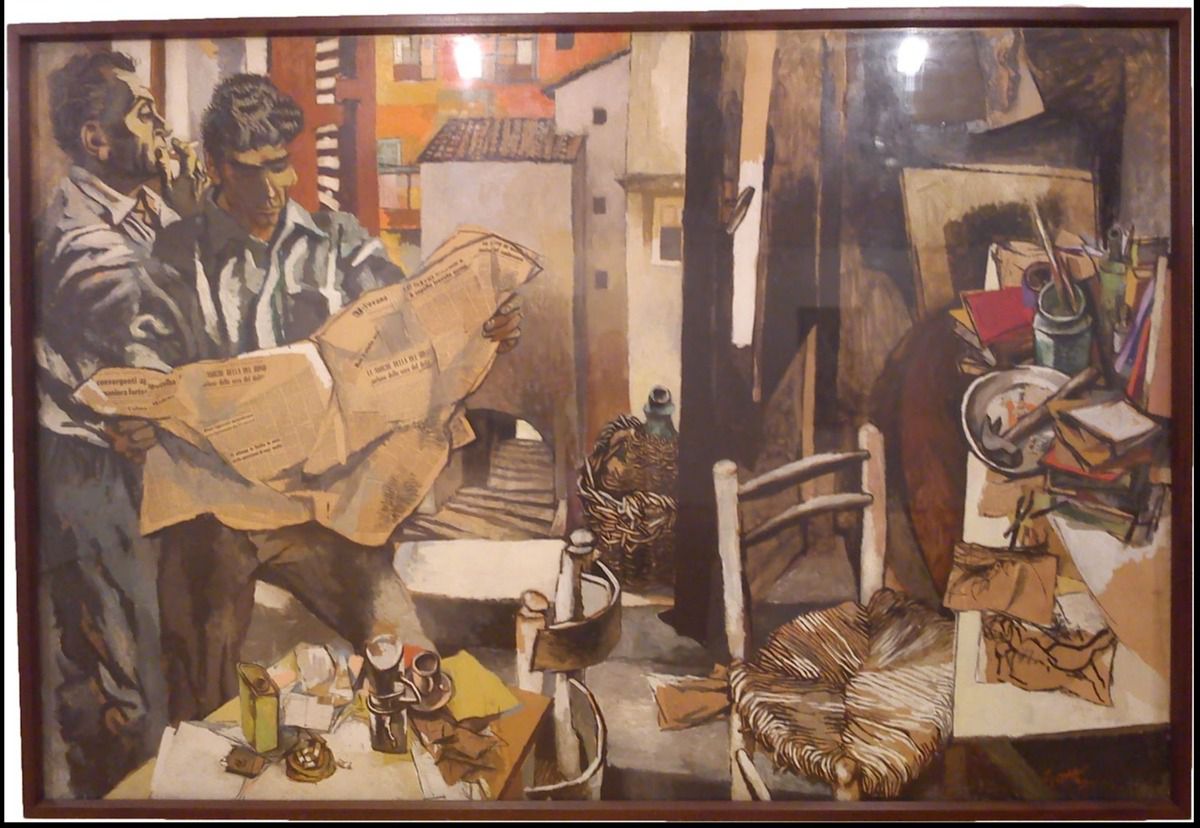

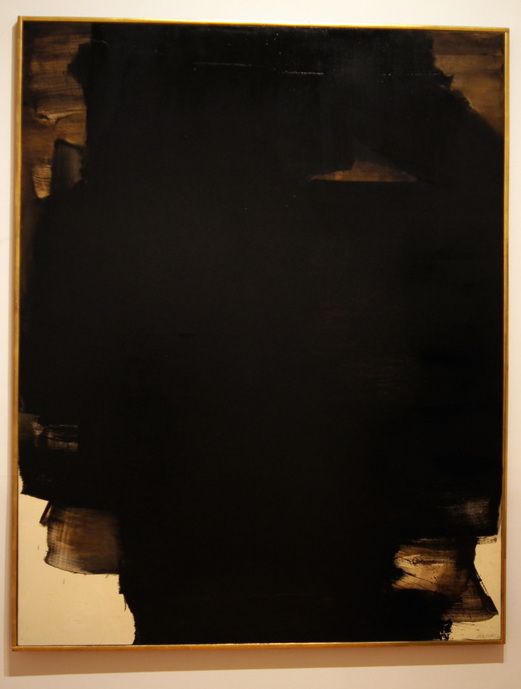

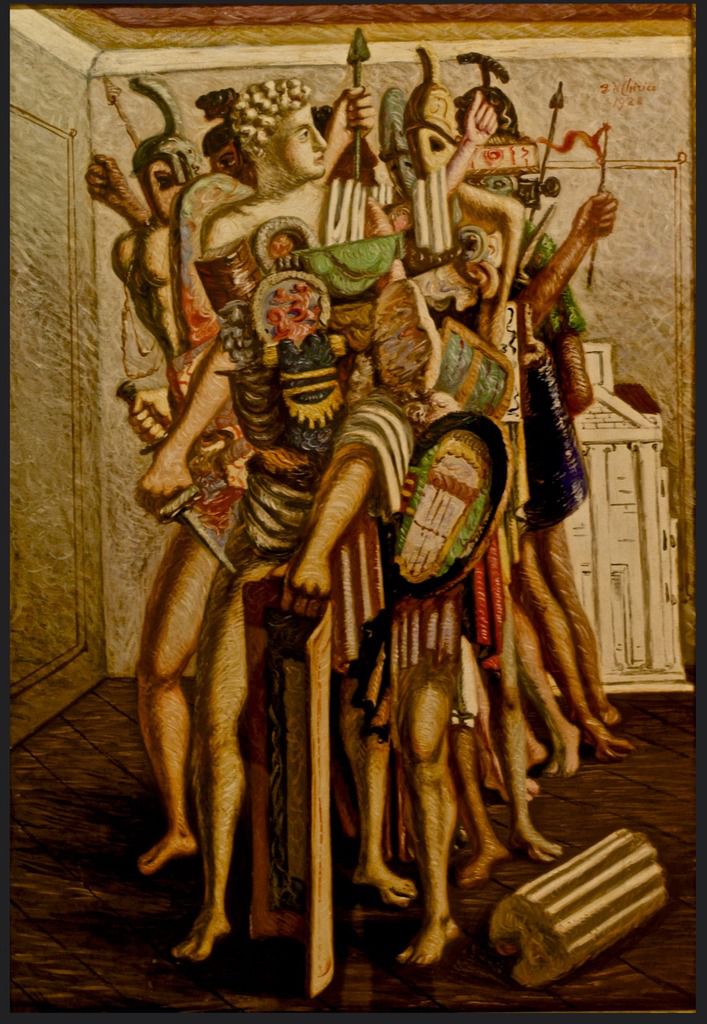

je visite le Museu coleção Berardo,

un musée magnifique, édifié dans une pierre blonde ou rosée que vivifie le soleil.

En outre, la collection qu’il abrite est riche (particulièrement en œuvres de la période surréaliste), même si je suis moins sensible à l’art des dernières décennies du XXe siècle — et si je rate la plupart des clichés que j’y fais.

Est exposé un certain nombre d’œuvres célèbres de Duchamp.

L’original de L.H.O.O.Q. surprend par sa petite taille (on en connaît généralement la réplique de 1930, beaucoup plus grande) :

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919, readymade corrigé, crayon sur carte postale, 19,7 x 12,4 cm © Internet

il paraît ainsi tenir davantage de la plaisanterie de potache que d’un “ready-made corrigé” dont on glose encore à l’envi l’esprit de dérision tout en lui attribuant de multiples significations…

L’une des œuvres me fait penser à J.-M., sans que je détermine pour autant si elle lui plairait.

Je découvre aussi une très belle exposition de portraits photographiques qui rend compte de l’effervescence intellectuelle du Portugal à la fin des années 1940 (para um retrato coletivo em Portugal no final dos anos 40) à travers une galerie d’artistes dont j’ignore tout.

Fernando Lemos, Fernando Lemos / Auto-retrato. 1949 ; Fernando Lemos, Vespeira / Alexandre O´Neill / Nora Mitrani / Abraços Lisboetas. 1949

© Internet

Je déjeune là d’un bon sandwich au saumon fumé et d’un verre de blanc sec.

Après-midi

Je tâche d’abord, sans heurter pour autant le pavé lisboète, de mettre des pas dans mes pas.

La démarche, toute proustienne, ne fait affleurer aucune douleur — et c’est fort bien ainsi.

A l’office du tourisme, dont je retrouve sans peine l’adresse, j’achète une carte touristique de 72 heures.

On nous y avait trouvé sans peine un endroit où nous loger (dans une pensão toute proche) alors que, insoucieux, R. et moi, nous débarquions du bus qui nous avait conduit depuis l’aéroport. Mon interlocutrice aujourd’hui manque d’aménité, et je n’obtiens aucune information vraiment digne d’intérêt.

Je prends le funiculaire tout proche ensuite afin de vérifier que l’institut du porto existe toujours.

Je visite d’abord l’Igreja de São Roque, qui se trouve sur mon chemin, dont le plafond m’impressionne (mais effare aussi l’appareil photographique qui n’y voit que du flou),

puis, non sans remarquer telle ou telle vitrine en chemin,

l’Igreja da Encarnação et ses fresques modernes dans une aile latérale,

ainsi que l’Igreja do Carmo et son musée archéologique : l’église a subi de plein fouet le tremblement de terre de 1755 et les travées de trois nefs restent à ciel ouvert.

L’Embaixada, pour laquelle la grimpette depuis Avenida a été rude, me déçoit. C’est devenu un temple de magasins de luxe, et certaines fresques Art nouveau, dans leur érotisme mièvre, dans leur joliesse, frisent le ridicule.

Heureusement, le Convento dos Cardaes (le couvent des Carmélites) m’offre une belle réparation.

Les lieux sont sur le point de fermer mais, après quelques pourparlers, une dame âgée, qui — je l’apprendrai plus tard — joue les guides bénévoles et vient de commencer une visite en portugais avec deux autres personnes, accepte de me guider également, se partageant alors entre portugais et français. Elle me fournit toutes sortes de renseignements et de commentaires, dont je crois que je bénéficierai — mais dont je m’apercevrai le soir que je n’ai rien retenu ou presque ! (Entre autres considérations, parfois très personnelles, elle déplore — naturellement — que la Révolution ait été « une des pages les plus sombres de l’histoire du Portugal »…)

Je visite l’église, la sacristie, les cloîtres — il y en a deux, l’un pour les novices, qui a survécu au tremblement de terre de 1755, quand l’église a subi d’importants dommages ; l’autre, plus beau, avec, en son centre, des orangers —, les salles d’exposition et le réfectoire (Igreja, Sacristia, Claustros, Salas de exposição e refeitório cenventual).

Je fais beaucoup de photos, dont sont ratées la plupart.

Parmi toutes choses qui retiennent mon attention, je trouve particulièrement inhabituelle, émouvante et étonnamment expressive, cette représentation de l’enfant Jésus marchant aux côtés de saint Joseph.

De là, je me rends à l’Institut du porto : après examen des nombreuses pages de la carte, je commande un des portos les plus chers, que je trouve très bon.

Je dîne dans l’appartement. Puis j’envoie un mail à T.

Dans la nuit je suis réveillé par un cauchemar : j'y étais renié par mon père (pour je ne sais quelle raison) ; je me dis alors que je ne visiterai plus les couvents — à moins que saint Joseph n’ait produit son effet, me remémorant l’impression que j’avais enfant de ne jamais complaire à mon père, quand l’époux de la Vierge protégeait et tendait la main à l'enfant qui n'était pas le sien ?…

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_f50309_p1070542.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_673ea6_p1070543.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_20e1e2_p1070544.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_e5d908_p1070602.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_be5e3b_p1070546.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_b2671b_p1070548.JPG)

/image%2F1267654%2F20170809%2Fob_880bce_p1070549.JPG)

/image%2F1267654%2F20170813%2Fob_f74555_p1070647.JPG)

/image%2F1267654%2F20170813%2Fob_02a87f_p1070648.JPG)

/image%2F1267654%2F20170813%2Fob_dc7c0f_p1070651.JPG)

/image%2F1267654%2F20170813%2Fob_ef5316_p1070681.jpg)

/image%2F1267654%2F20170813%2Fob_4b1612_p1070682.jpg)